こんにちは、デジタルボーイです。今回は行政書士におけるホームページ制作ののポイントについて解説したいと思います!特に、コンサル場面で実施して効果のある方法に絞って解説しており、僕のコンサル場面での経験もちょこちょこ混ぜていますので、参考にしていただければと思います。

デジタルボーイです。

データサイエンス歴20年以上のおっさんです。中小企業診断士として、データサイエンス、WEBマーケティング、SEOに関するデータ分析、コンサルティングの仕事をしています。自己紹介の詳細はコチラ

また行政書士のWEB施策については以下にまとめてあるので、よかったら見てください

行政書士サイトのおすすめページ構成と追加すべき要素

行政書士のホームページは、訪問者が必要な情報を直感的に探せるように設計することが重要です。基本的なページ構成としては、トップページ、サービスページ、料金ページ、お問い合わせページ、プロフィールページが必須ですが、さらに以下の要素を追加すると、より効果的なサイトになります。

- 成功事例ページ:「相続手続きにかかった期間と費用」「建設業許可申請のスムーズな進め方」など、実際の事例を紹介

- FAQページ:「行政書士に相談すると何が変わるのか?」など、見込み客が持ちやすい疑問に回答するページ

これらのページがあることで、ユーザーの不安が解消され、問い合わせにつながりやすくなります。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、FAQページを充実させると問い合わせの質が向上します。 実際にFAQページを作成した行政書士事務所では、「電話で同じ質問を何度も受ける時間が減り、相談件数が増えた」という事例がありました。効率的な業務運営のためにも、FAQの充実はおすすめです。

トップページのおすすめ構成と実践的なポイント

トップページはサイトの顔となる部分であり、第一印象を決める重要なページです。ここでは、以下の要素を盛り込むことが推奨されます。

- メインビジュアル:代表者が笑顔で写っている写真を使用し、親しみやすさと信頼感を演出

- キャッチコピー:「○○市で相続・会社設立をサポートする行政書士」といった分かりやすいメッセージ

- 具体的な強み:「無料相談実施中」「スピード対応」「地域密着型」など、他事務所との違いを明確に記載

また、問い合わせフォームや電話番号はファーストビュー内(スクロールせずに見える範囲)に配置し、すぐに行動できるようにします。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「トップページのファーストビューに問い合わせボタンを置いたことで、月間の問い合わせ数が30%増加した」ケースがあります。 CTA(コール・トゥ・アクション)を目立つ位置に配置するのは、集客の基本ですね!

固定ページのポイントとSEO対策の活用

ブログ記事ではない固定ページの重要性も見逃せません。固定ページは長期間にわたって検索流入を得る役割を持つため、SEOを意識した設計が求められます。特に以下の点を意識すると効果的です。

- ターゲットキーワードを適切に配置:「行政書士 ○○市」「○○ 許可申請 行政書士」など、検索されやすいワードをタイトルや見出しに含める

- シンプルなURL構造にする:「example.com/souzoku」など、分かりやすいURLを設定

- FAQや用語解説を充実させる:専門用語の解説ページを設けると、SEO評価が上がりやすい

特に、ローカルSEOを意識し、事務所の所在地や対応エリアを明記することで、地域名+サービス名の検索で上位表示される確率が高まります。

ユーザーにどんな行動をとってもらいたいか?

ホームページの目的は、「問い合わせを増やすこと」です。そのため、サイト訪問者がどのような行動を取るべきか、明確に示す必要があります。

- 無料相談への誘導:トップページや各固定ページの下部に「無料相談はこちら!」のボタンを設置

- LINEや電話での即時相談:スマホユーザー向けに、ワンタップで電話やLINEが開くボタンを設置

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、相談フォームを短縮し、入力項目を減らしただけでコンバージョン率が1.8倍になったケースがあります。 問い合わせのハードルを下げることが、成約率向上のカギです。

行政書士がブログを書くメリット

ブログは、SEO対策としても有効ですが、信頼関係を築くためにも非常に重要です。特に、相談者が知りたい情報を定期的に発信することで、専門家としての認知度を高めることができます。

- 定期的な更新が検索エンジンの評価を高める

- よく検索されるキーワードを活用することで流入増加

競合と比較して、どれくらいの記事を書くべきかについては、地域のライバル事務所のブログ記事数をリサーチし、それ以上のコンテンツを目指すのが基本です。

競合データと比較して、どれくらいのブログを書くべきか?

行政書士がブログを活用する際に気になるのが、「どれくらいの記事数を用意すればいいのか?」という点です。結論から言うと、その地域のライバル事務所と同程度か、それ以上の記事数を持つことが理想です。

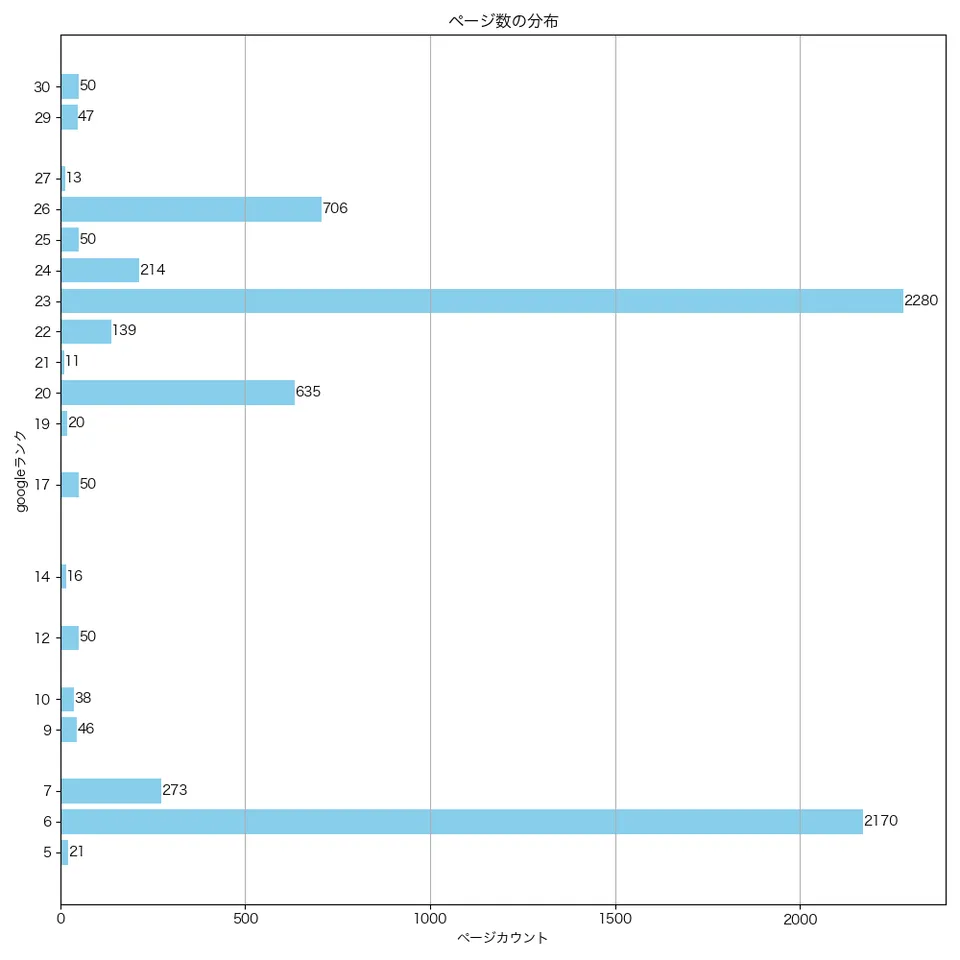

例えば、以下は「港区 + 行政書士事務所」で検索し、ヒットした30サイトの総ページ数を分析した結果です。

このデータを見ると、100ページ未満の小規模サイトは12サイト、100ページの中大規模サイトは7サイトであり、小規模サイトサイトが63.2%を占めていました。また、平均は359.4ページ、中央値は50.0ページ、ページ数と順位の相関係数はr=-0.1でした。

行政書士のSEOデータ分析については以下に詳しく結果を載せています。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「ブログ記事数が50を超えた頃から、検索流入が大きく増加し始める」傾向があります。 あるクライアントでは、最初の20記事では問い合わせ数にほとんど変化がありませんでしたが、50記事を超えたあたりでSEOの評価が向上し、月間問い合わせ数が2倍になりました。記事の質も重要ですが、一定数のコンテンツを蓄積することが大切ですね。

行政書士のブログ運営では、戦略的にテーマを選び、SEOを意識しながら、ターゲットに刺さるコンテンツを発信することが成功のカギになります。例えば、同じ地域の競合事務所が50記事を公開している場合、それに匹敵するコンテンツを用意しなければ、検索エンジンでの競争に勝つのは難しくなります。 そのため、競合分析を行い、自事務所に必要な記事数を把握することが重要です。

実際に、自分の地域で上位に表示されている行政書士事務所のブログ記事数を調べ、それ以上のコンテンツを用意することを目指しましょう。SEOデータの分析を活用しながら、効果的な記事作成を進めていくことが、検索順位向上の近道になります!

まとめ

行政書士がWEB集客を強化するためには、単なるホームページ作成だけでなく、ブログ、SEO、MEO、SNS、広告を組み合わせた戦略的な運用が必要です。それぞれの施策を連携させることで、より多くの相談者と接点を持ち、安定した集客を実現できます。今日から実践できるポイントも多いので、ぜひ一つずつ取り入れてみてください!