こんにちは、デジタルボーイです。今回は司法書士事務所におけるホームページ制作ののポイントについて解説したいと思います!司法書士事務所のホームページは、単なる名刺代わりではなく、集客や信頼獲得に直結する重要なツールです。適切なページ構成を設計することで、訪問者の離脱を防ぎ、問い合わせへとつなげることができます。

特に、コンサル場面で実施して効果のある方法に絞って解説しており、僕のコンサル場面での経験もちょこちょこ混ぜていますので、参考にしていただければと思います。

デジタルボーイです。

データサイエンス歴20年以上のおっさんです。中小企業診断士として、データサイエンス、WEBマーケティング、SEOに関するデータ分析、コンサルティングの仕事をしています。自己紹介の詳細はコチラ

また司法書士事務所のWEB施策については以下にまとめてあるので、よかったら見てください

司法書士事務所のサイトのおすすめページ構成

必須となるページ構成

司法書士事務所のサイトには、以下のようなページを設けるのが一般的です。

- トップページ

訪問者の第一印象を決めるページ。専門性や信頼感を伝える要素が必要。 - サービスページ(業務案内)

相続、登記、遺言作成などの各業務を、わかりやすく説明するページ。 - 料金ページ

費用が不透明だと問い合わせにつながりにくいため、料金体系を明確に記載する。 - 代表挨拶(プロフィール)

代表者の顔写真を掲載し、経歴や信念を伝えることで信頼感を醸成する。 - お客様の声

実際の相談者の声を掲載し、成果や満足度を具体的に伝える。 - アクセス(事務所案内)

事務所の所在地、地図、駐車場の有無、最寄り駅からの行き方などを詳しく説明。 - お問い合わせページ

問い合わせフォームと電話番号を目立つ位置に配置し、相談しやすくする。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、

司法書士事務所のサイトでは「解決事例ページ」が非常に効果的です。単に「業務内容」として説明するだけでなく、「過去の相談者がどんな悩みを持ち、どう解決したのか」を具体的に示すことで、訪問者に「自分もここに相談すれば解決できるかも」と思わせることができます。

トップページのおすすめ構成

トップページは、訪問者が最初に目にするページであり、第一印象を決める重要な場所です。特に、以下の要素を意識すると効果的です。

メインビジュアルの選定

トップページの一番目立つ位置には、代表者が笑顔で写っている写真を使うことが望ましいです。司法書士事務所は「信頼」が最も大切な要素のひとつなので、顔が見えることで安心感が生まれます。暗い表情や堅苦しすぎるポーズではなく、親しみやすい笑顔を意識するとよいでしょう。

トップページに掲載すべき内容

トップページには、以下のような情報を掲載するのが理想的です。

- キャッチコピー(USP)

「相続・登記・遺言のご相談なら〇〇司法書士事務所へ!」のように、提供するサービスを端的に伝える。 - 対応エリアと強み

「〇〇市を中心に地域密着で対応」「初回相談無料」「土日も対応」など、他の事務所との差別化ポイントを明記。 - 主な業務の紹介

相続・遺言・登記など、主要な業務をわかりやすく整理し、リンクを設けて詳細ページへ誘導。 - お客様の声・解決事例の一部紹介

事務所の信頼度を高めるため、実際の相談者の声を抜粋して掲載。 - 無料相談・問い合わせの導線

電話番号や問い合わせフォームへのリンクを目立つ位置に配置し、訪問者がすぐにアクションを起こせるようにする。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、

「トップページの最上部に電話番号を記載し、スマホ閲覧時にはワンタップで発信できるようにする」ことが、問い合わせ率を上げる大きなポイントです。司法書士事務所を探している人は、急いでいるケースが多く、すぐに連絡できる環境を整えることが重要ですよね。

固定ページのポイント

司法書士事務所のサイトでは、「ブログ記事」と「固定ページ」は異なる役割を持ちます。ブログ記事は最新情報の発信やSEO対策に有効ですが、固定ページは事務所の基本情報やサービス内容をしっかり伝え、訪問者が必要な情報をすぐに見つけられることが目的です。そのため、適切な固定ページを作成し、整理された構成にすることが重要です。

固定ページの役割

固定ページは、訪問者に対して事務所のサービスや特徴を明確に伝えるためのものです。たとえば、以下のようなページを用意することで、ユーザーの疑問を解消し、信頼感を醸成できます。

- 「初めての方へ」ページ

初めて司法書士に相談する人向けに、相談の流れや必要な書類などを分かりやすく説明する。 - 「選ばれる理由」ページ

競合と比較してどのような強みがあるのかを、実績や顧客満足度のデータを交えてアピールする。 - 「お客様の声」ページ

相談者の実際の声を掲載し、どんな悩みが解決したのかを具体的に示すことで、信頼感を高める。 - 「解決事例」ページ

実際の相談内容と解決までのプロセスを紹介し、訪問者が「自分のケースも解決できるかも」と感じるようにする。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、

「よくある質問(FAQ)」ページは、意外と問い合わせ数を増やす効果があります。「よくある質問」だけを載せるのではなく、「このようなケースなら、当事務所にご相談ください」と自然に誘導する流れを作ると、より多くの問い合わせにつながります。

固定ページの作成時のポイント

固定ページを作成する際には、以下の点を意識すると効果的です。

- わかりやすい見出しをつける

訪問者が一目で内容を理解できるように、「司法書士に相談するメリット」「相続手続きの流れ」など、具体的な見出しをつける。 - 長すぎず、簡潔にまとめる

固定ページは詳しすぎると離脱されることがあるため、適度なボリュームで簡潔に伝える。 - 適切な内部リンクを設置する

固定ページからサービスページや問い合わせページにスムーズに移動できるよう、関連リンクを設置する。

ユーザーにどんな行動をとってもらいたいか?

サイトを訪れたユーザーに、どのようなアクションを起こしてもらうかを明確にすることが、コンバージョン(CV)率の向上につながります。司法書士事務所のサイトでは、以下のような行動を促すのが一般的です。

- 無料相談の申し込み

- 電話での問い合わせ

- メールでの相談

- LINEやチャットでの問い合わせ

特に、「無料相談の申し込み」は最も重要なコンバージョンポイントです。そのため、WEBサイトの導線設計が非常に重要になります。

WEB上の導線を意識した設計

ユーザーが問い合わせや無料相談をスムーズに申し込めるようにするために、次のポイントを意識しましょう。

- 「無料相談はこちら」ボタンを目立つ位置に設置する

ヘッダーや記事の途中、ページの最後など、複数箇所に設置することでクリック率が向上する。 - ファーストビューに電話番号を掲載し、スマホならワンタップで発信できるようにする

緊急性の高い相談が多いため、電話問い合わせの導線を強化する。 - 問い合わせフォームはシンプルに

入力項目が多すぎると離脱率が上がるため、「名前」「メールアドレス」「相談内容」のみなど、最小限に抑える。 - 無料相談のメリットを伝える

「初回相談無料」「相談時間〇〇分まで無料」など、無料相談の具体的な内容を明記する。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、無料相談の申し込みフォームに「〇〇の相談ができます」「このような方におすすめです」といった説明文を入れると、申し込み率が大きく上がります。ただ「お問い合わせください」だけではユーザーが不安を感じやすいため、「この相談内容なら対応可能」と明記すると安心感が増し、アクションにつながりやすいですよね。

SEOとコンバージョンのバランス

SEO対策とコンバージョン率の最適化を両立させるためには、以下の点を意識しましょう。

- 検索意図に合ったページを作成する

例えば、「相続登記 費用」「遺言書 作成 方法」など、ユーザーが検索しそうなキーワードを意識し、それに対応したページを作成する。 - CTA(行動喚起)を適切に配置する

記事を読んだ後に問い合わせや無料相談へスムーズに誘導できるよう、適切な位置にCTAボタンを設置する。 - コンテンツを充実させ、SEO評価を高める

長文の記事を掲載しつつ、適切な見出し構造(H1、H2、H3)を意識してSEO対策を行う。

司法書士事務所のサイトでは、「固定ページの適切な設計」と「ユーザー行動の誘導」が非常に重要です。適切な情報を整理し、問い合わせまでの導線をスムーズにすることで、問い合わせ数の最大化を図りましょう!

司法書士がブログを書くメリット

司法書士事務所がブログを運営することには、多くのメリットがあります。ただ単にSEO対策として検索エンジンからの流入を増やすだけでなく、信頼感の向上や問い合わせの増加にも大きく貢献します。特に、相続や登記などの専門的な手続きを扱う司法書士にとって、ブログは「専門家としての知識」を伝え、見込み客との信頼関係を構築する重要なツールになります。

ブログを書くことで得られる最大の効果は、ユーザーが抱える疑問に対して価値のある情報を提供できることです。「相続手続きの流れ」「登記の必要書類」など、ユーザーが知りたい情報を分かりやすく解説することで、サイト訪問者の滞在時間を伸ばし、事務所への問い合わせへとつなげやすくなります。また、Googleは「検索意図に合った有益なコンテンツ」を高く評価するため、しっかりとした記事を積み上げることでSEO効果も期待できます。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「相続登記の手続きを解説した記事」よりも、「相続登記をしないとどうなるか?」のような”リスク喚起型”の記事のほうが、問い合わせ率が高くなる傾向があります。人は「得をする情報」よりも「損をしないための情報」に対して反応しやすいので、こうした切り口を意識すると成果につながりやすいですよね。

ブログを書く際には、以下のポイントを意識すると効果が高まります。

まず、「専門用語を使いすぎないこと」。法律に関する記事は、どうしても難しくなりがちです。しかし、読者の多くは一般の方であり、専門用語ばかりでは理解が難しくなります。なるべく平易な表現を使い、「相続登記とは?」という初心者向けの説明を入れるなどの工夫が必要です。

また、「検索されやすいテーマを選ぶこと」も重要です。ブログを更新しても、誰にも読まれなければ意味がありません。「相続 いつからできる?」「司法書士と弁護士 どっちに相談?」など、実際に検索されているキーワードを意識して記事を書くことで、検索流入を増やせます。

競合データと比較して、どれくらいのブログを書くべきか?

司法書士事務所のブログ運営でよくある疑問が、「どのくらいの頻度でブログを更新すればよいのか?」という点です。結論から言うと、競合の更新頻度を把握し、それ以上の質と量を意識することが重要です。

SEOの観点から考えると、競合事務所が月に2本のブログを更新しているなら、最低でも同じペース、理想的にはそれ以上の頻度で更新するのが望ましいです。ただし、闇雲に記事数を増やせばよいわけではなく、記事の「質」も競合より上回ることが求められます。

競合サイトを分析する際には、「どんなテーマの記事を書いているのか」「文字数はどのくらいか」「どのキーワードで上位表示されているか」などをチェックすることがポイントです。特に、上位表示されている記事の構成や見出しの付け方を研究し、それを超える情報量と分かりやすさを意識して記事を作成すると、SEOで優位に立ちやすくなります。

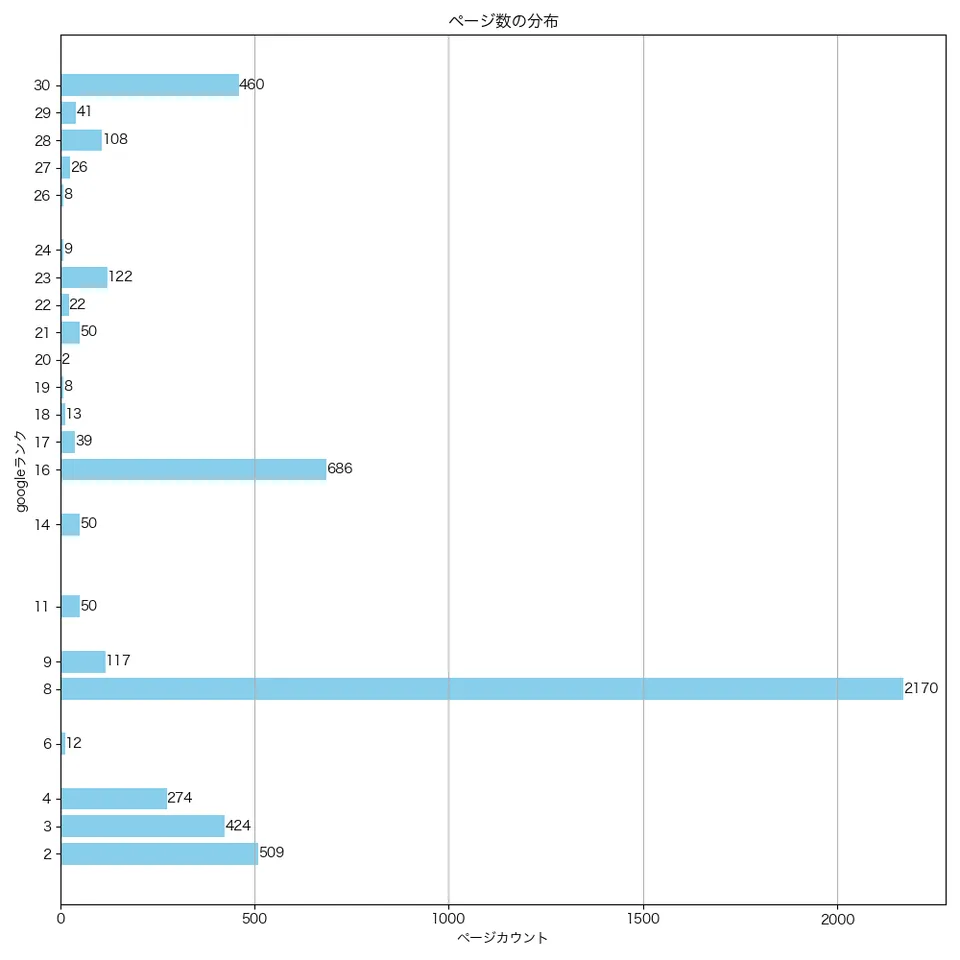

参考として、「新宿 + 司法書士」で検索した上位30位のサイトの総ページ数のグラフを掲載します。

100ページ未満の小規模サイトは13サイト、100ページの中大規模サイトは9サイトであり、小規模サイトサイトが59.1%を占めていました。また、平均は236.4ページ、中央値は50.0ページでした。このように、競合と同程度のページ数をまずは目標にするといいでしょう。司法書士事務所のSEOデータ分析については以下に詳しくまとめています。

また、ブログ更新の頻度は業務の忙しさによって左右されることも多いため、毎週記事を更新するのが難しい場合は、「ロングテールキーワードを狙った質の高い記事を定期的に公開する」という戦略を取るのも有効です。例えば、「相続税対策の方法」といった広範なキーワードよりも、「相続税を減らすための贈与の活用方法」のように具体的なテーマを設定すると、競争が少なく上位表示を狙いやすくなります。

SEO対策としてブログを運営する場合、「どれだけのブログ記事を更新すればいいのか?」という考え方よりも、「競合よりも価値のあるコンテンツを提供し続けること」に意識を向けるのが成功の鍵です。ブログをただ増やすだけではなく、読者の疑問を解決し、最終的に問い合わせにつなげる導線を意識することが重要ですね。

ホームページ制作会社の選び方

中小企業がホームページを作る際に重要なのは、見た目のデザインよりも「集客につながるサイトを作れるかどうか」です。特に、SEO対策や使いやすさをしっかり考慮したホームページを作らなければ、どれだけデザインが洗練されていても、問い合わせにつながらない「飾りのサイト」になってしまいます。

ホームページ制作会社を選ぶ際には、まず「SEOに強いか」をチェックすることが重要です。SEOの基本を押さえていない制作会社では、どれだけ綺麗なデザインのサイトを作っても、検索結果で埋もれてしまい、結局集客効果が期待できません。たとえば、「会社名+業種」でしか検索結果に出ないようなホームページでは、そもそも認知度の低い中小企業にとっては意味がなく、検索流入を増やすためのキーワード戦略が考えられているかが鍵になります。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「SEOに強い」と言う制作会社でも、その実績を見ると「デザインは良いけれど検索順位は低い」ケースが結構あります。過去に作ったサイトの検索順位を聞いたり、SEO対策の具体的な手法を確認することが大事ですね。

また、「使いやすさ(UI/UX)」の視点も軽視できません。ホームページに訪問したユーザーが迷わずに情報を探せる構成になっているか、スマホでもストレスなく閲覧できるか、といった点は、コンバージョン(問い合わせ)率に大きく影響します。特に司法書士事務所や法律系のサイトでは、専門用語が多くなりがちなので、わかりやすいナビゲーションや適切なフォントサイズの設定が重要です。

最近では、リモート対応が充実している制作会社も増えているため、必ずしも地元の業者にこだわる必要はありません。オンラインミーティングやチャットツールを活用すれば、全国どこでも柔軟に対応できる時代です。むしろ、地域密着型の制作会社よりも、全国展開しているSEOやマーケティングに強い会社の方が、より戦略的なサイトを作れることが多いです。

最終的に選ぶべきは、「デザインが良い制作会社」ではなく、「サイトを作った後も集客や運用の相談ができる会社」です。制作後のSEO対策やコンテンツ運用までサポートしてくれる業者を選ぶことで、ホームページを「ただの名刺代わり」ではなく、「集客ツール」として活用できるようになります。

まとめ

司法書士事務所のホームページを制作する際は、デザインよりもSEO対策と使いやすさを重視することが重要です。検索流入を増やすために、相続・登記・遺言などのキーワード戦略を意識したコンテンツ設計を行いましょう。また、トップページには代表者の顔写真を掲載し、信頼感を高めることが効果的です。スマホ対応やわかりやすい導線設計も必須で、特に無料相談の問い合わせボタンは目立つ位置に配置すると良いでしょう。

さらに、地元の制作会社にこだわらず、SEOや集客に強い業者を選ぶことで、より効果的なホームページを作れます。制作後の運用や更新サポートも視野に入れ、集客できるサイトを目指しましょう。