こんにちは、デジタルボーイです。今回は歯科クリニックにおけるホームページ制作ののポイントについて解説したいと思います!特に、コンサル場面で実施して効果のある方法に絞って解説しており、僕のコンサル場面での経験もちょこちょこ混ぜていますので、参考にしていただければと思います。

デジタルボーイです。

データサイエンス歴20年以上のおっさんです。中小企業診断士として、データサイエンス、WEBマーケティング、SEOに関するデータ分析、コンサルティングの仕事をしています。自己紹介の詳細はコチラ

また歯科クリニックのWEB施策については以下にまとめてあるので、よかったら見てください

歯科クリニック向け効果的なホームページ構成

僕が思う、歯科クリニックのホームページの目的

まずは、これまでの僕の経験からの歯科クリニックのホームページに関する所感をお伝えしたいと思います。コンサル的な視点で、僕が個人的に思っている歯科クリニックのホームページの目的があります。それは、診療情報を提供するだけでなく、患者の不安を和らげ、安心して来院してもらうことです。そのためにめちゃめちゃ重要なことが、院長やスタッフの温かみのある写真を掲載し、クリニックの雰囲気や親しみやすさを伝えることが重要です。ホームページは、患者に「ここなら大丈夫」と感じてもらうための信頼構築のツールだということを、あらためてしっかりと認識することがとても重要だと感じています。

だからこそ、歯科クリニックのホームページを作る際に特に大切なのが、院長先生やスタッフの人となりが伝わる写真を掲載することです。初めてクリニックを訪れる患者にとって、特に歯科医院は「どんな先生が治療してくれるのか」という点が、来院を決める際の大きな判断材料になります。歯の治療は痛みや不安がつきものだからこそ、患者は「怖くないかな」「話しやすい先生かな」といった安心感を求めています。そのため、院長先生の写真があるかないか、どんな雰囲気の写真かによって、クリニックへの印象は大きく変わります。

以前は、院長先生の顔写真を掲載しないクリニックも多く、また、掲載していても履歴書の証明写真のようにめちゃめちゃ硬い表情で、背景も無機質なものが一般的でした。「もお、そんな写真なら掲載せんでもええやん!」って言いたくなります。そんな写真では、患者に親しみやすさや安心感を与えるどころか「なんとなく怖そう」「話しかけづらそう」といった印象を与えてしまうだけです。

一方で、最近では、若い歯科医師を中心に一部の歯科クリニックは接客スキルやIT化が進み、患者の快適さを重視するクリニックが増えています。そうしたクリニックでは、院長先生やスタッフがリラックスした表情で笑顔を見せている写真を積極的に掲載し、患者がホームページを見たときに「ここなら安心して通えそう」と感じてもらえるよう工夫しています。

例えば、院長先生が診察室ではなく、明るい待合室や院内の温かみのあるスペースで撮影した写真を使うことで、クリニック全体の雰囲気を伝えることができます。また、スタッフ同士が自然な笑顔で会話をしている様子や、子どもと優しく接している写真があれば、親しみやすさがぐっと増します。さらに、治療風景の写真も、患者がリラックスした表情で先生と話しているものを選べば、実際の診療イメージが湧きやすくなります。

歯科クリニックのホームページは、単に診療時間や診療内容を伝えるだけでなく、患者の不安をできるだけ取り除き、「ここなら安心して治療を受けられる」と思ってもらうための大切なツールです。特に、初めて訪れる患者にとっては、ホームページの情報が唯一の判断材料となることも少なくないようです。そのため、写真の選び方一つで、クリニックの印象が大きく左右されるのです。院長先生の温かい人柄や、スタッフの親しみやすさを伝えられる写真を掲載することで、患者が不安なく来院できる環境を整えることが重要なのです。

歯科クリニックのサイト構成の重要性

歯科クリニックのホームページは、単なる医院紹介ではなく、患者さんとの最初の接点となる重要なツールです。適切なページ構成を考え、ユーザーが求める情報にアクセスしやすくすることで、予約や問い合わせの増加につながります。特に、初めての患者さんは「どんな治療が受けられるのか」「どんな先生なのか」「通いやすいか」といった情報を求めており、それらを明確に伝えるページ作りが求められます。

基本のページ構成

- トップページ:クリニックの第一印象を決める重要なページ

- 診療案内:一般歯科・矯正歯科・ホワイトニングなどの治療内容を詳しく解説

- 院長・スタッフ紹介:患者さんが安心して通えるよう、顔が見える情報を掲載

- アクセス・診療時間:来院しやすさをアピール

- よくある質問(FAQ):患者の不安を解消し、問い合わせを減らす

- 予約・問い合わせページ:電話・WEB予約ボタンをわかりやすく設置

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、医院の理念や治療方針を「医院の特徴」として独立したページで掲載すると、患者さんの信頼を得やすくなります! 単に「痛くない治療を提供」と書くのではなく、「なぜ痛みを抑えられるのか」「どんな技術や機器を使っているのか」まで詳しく説明すると、より説得力が増しますよね。

また、各ページは単独で機能するのではなく、内部リンクを活用して患者さんの動線を意識した設計にすることが重要です。例えば、診療案内ページから予約ページへのリンクを設置することで、患者さんがスムーズに次のアクションを取れるようになります。

トップページのおすすめ構成

トップページは、患者さんが最初に目にするページであり、クリニックの「顔」とも言える存在です。そのため、デザイン・コンテンツともに、わかりやすさと信頼性を意識することが大切です。

メインビジュアルのポイント

- 代表者(院長)の笑顔の写真を使用する

→ 歯科医院に対して「怖い」「痛い」といった不安を持つ患者さんも多いため、優しさや信頼感を感じられる写真を使うことで、来院のハードルを下げることができます。 - キャッチコピーを入れる

→ 例:「〇〇市の痛くない歯科医院|家族みんなが安心して通えるクリニック」

トップページでは、「このクリニックに通いたい!」と思ってもらうために、医院の強みや特徴を的確に伝えることが求められます。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「通いやすさ」をアピールすると反応が良いケースが多いです! 例えば、「〇〇駅から徒歩3分」「駐車場10台完備」「夜8時まで診療」といった情報を目立つ位置に配置することで、患者さんが「ここなら便利そう!」と感じやすくなります。

トップページに掲載すべきコンテンツ

トップページには、以下の情報を分かりやすく配置しましょう。

クリニックの特徴やコンセプト

- 「痛みの少ない治療」「最新設備による精密な診断」など、他院と差別化できる強みを明記する

診療メニューの概要

- 「一般歯科|矯正|ホワイトニング|インプラント」など、提供している治療メニューを簡潔に記載し、詳細ページへリンクを設置する

患者さんへのメリット

- 「無料相談受付」「土日診療対応」「キッズスペース完備」など、ターゲットに合わせたメリットを伝える

予約・問い合わせへの導線

- 予約ボタンは目立つデザインにし、「WEB予約はこちら」「お電話でのご予約はこちら」と分かりやすく案内する

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、トップページのファーストビュー(最初に目に入るエリア)に「診療時間」「アクセス情報」を簡潔に記載すると、患者さんの離脱率が減ります! 特にスマホユーザーはスクロールせずに必要な情報を探すため、上部に重要情報を配置することがポイントですね。

歯科クリニックのホームページは戦略的に作ることが重要

歯科クリニックのホームページは、単に情報を載せるだけではなく、患者さんの目線に立ち、わかりやすく、使いやすい設計にすることが大切です。トップページでは第一印象を決める要素として「信頼感」と「安心感」を伝え、各ページでは詳細な情報を提供しながら、スムーズに予約・問い合わせにつなげる導線を作ることが成功のカギとなります。

また、SEO対策やMEO(ローカル検索最適化)とも連携させることで、より効果的な集客が可能です。特に地域密着型のクリニックでは、「〇〇市 歯医者」「〇〇駅近く 矯正歯科」といったキーワードを意識し、検索エンジン対策も並行して進めていくと良いでしょう。

ホームページの構成をしっかり設計し、戦略的に運用することで、長期的に安定した集客を実現することができます!

固定ページの重要性と作成ポイント

固定ページとは?歯科クリニックにおける役割

歯科クリニックのホームページにおいて、固定ページは非常に重要な役割を果たします。固定ページとは、医院紹介や診療案内など、基本的な情報を提供するページのことです。ブログ記事と異なり、頻繁に更新する必要はありませんが、訪問した患者さんが知りたい情報をしっかりと整理して伝えることが求められます。

例えば、固定ページが充実していると、次のようなメリットがあります。

- 患者さんが求める情報をすぐに見つけられる

→ 治療内容や料金、診療時間などの重要情報が明確になり、問い合わせや予約につながる - SEO(検索エンジン対策)にも効果がある

→ 狙ったキーワードを適切に配置することで、検索エンジンで上位表示されやすくなる - 信頼性の向上

→ クリニックの雰囲気や理念を丁寧に伝えることで、患者さんの安心感を高める

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「診療案内」や「料金表」などの固定ページが充実している医院ほど、問い合わせ率が高い傾向があります! 特に「インプラントの費用」「矯正治療の流れ」などの詳細情報がしっかり書かれていると、患者さんが事前に不安を解消しやすくなりますよね。

固定ページで必須のコンテンツ

固定ページには、クリニックの基本情報を伝えるために、次のようなコンテンツを盛り込むことが重要です。

- 診療案内ページ

- 一般歯科・矯正歯科・ホワイトニング・インプラントなど、各治療の詳細を説明

- 治療の流れやメリット・デメリットも記載する

- 料金表ページ

- 各治療の料金を明確にし、保険適用の有無についても説明する

- 分割払いの対応や初回相談無料の情報も記載

- 医院紹介・院長挨拶ページ

- 院長の写真とともに、診療に対する想いや理念を伝える

- 「どんな先生が診てくれるのか」を明確にすることで、信頼感をアップ

- アクセス・診療時間ページ

- クリニックまでの道順を写真付きで解説し、駐車場の有無を明記する

- 診療時間と休診日を分かりやすく掲載

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、アクセスページに「最寄り駅からの徒歩ルートを写真付きで掲載」すると、来院率が上がるケースが多いです! 特に、初めて来院する患者さんにとって、道順が分かりやすいかどうかは大きなポイントになります。

固定ページを作成する際のポイント

固定ページは一度作成すれば長期間にわたって活用できるため、最初にしっかりと作り込むことが重要です。特に、以下のポイントを押さえることで、より効果的なページになります。

- 見出しやリストを活用して、読みやすく整理する

→ 例えば、「治療の流れ」や「料金表」は箇条書きや表を使い、視覚的に分かりやすくする - 患者目線で、不安を解消する内容を入れる

→ 「痛みはあるのか?」「治療期間はどれくらい?」といった疑問に事前に答えておく - スマホでも見やすいデザインを意識する

→ 文字が大きすぎず、小さすぎず、ボタンが押しやすいレイアウトにする

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「よくある質問(FAQ)」を固定ページとして作成すると、患者さんの不安が軽減され、問い合わせ対応の負担も減ります! 特に、「治療の痛み」「費用」「治療期間」など、よく聞かれる質問をまとめておくと効果的ですよね。

固定ページを充実させることが成功の鍵

歯科クリニックのホームページでは、固定ページがしっかりと作り込まれているかどうかが、集客の成果を左右します。ブログ記事も重要ですが、固定ページの情報が不足していると、せっかくサイトに訪れた患者さんが「このクリニックはどんな治療ができるのか分からない」と感じて離脱してしまう可能性があります。

そのため、まずは診療案内や料金表、アクセス情報などの基本的な固定ページを作り、患者さんが知りたい情報をわかりやすく提供することが大切です。そのうえで、ブログやSNSを活用して集客を強化していくことで、より効果的なWEB施策を展開できます。

固定ページは「一度作れば終わり」ではなく、定期的に情報を更新し、患者さんのニーズに合わせて最適化していくことが成功のポイントです!

ユーザーにどんな行動をとってもらいたいか?

ユーザーに求める行動とは?

歯科クリニックのホームページの目的は、単に情報を提供することではなく、患者さんに具体的なアクションを起こしてもらうことです。そのため、サイト設計をする際には「このページを見たユーザーに、どんな行動をとってほしいか?」を明確にし、それに沿った導線を作ることが重要です。

例えば、次のような行動が考えられます。

- WEB予約や電話予約をしてもらう

- 無料相談の申し込みをしてもらう

- 診療内容や料金を確認してもらう

- LINEやSNSで問い合わせてもらう

どんな行動を促すかによって、サイト上の導線の作り方が変わるため、ターゲットに合わせた最適な設計を行いましょう。

WEB上の導線を意識した設計

患者さんがスムーズにアクションを起こせるようにするためには、サイト内の導線設計が重要です。特に、予約や問い合わせへの誘導は、シンプルで直感的に分かりやすくする必要があります。

効果的な導線設計のポイント

- すべてのページに「予約ボタン」を設置する

→ トップページ、診療案内ページ、料金表ページなど、どこにいてもすぐに予約できるようにする。 - 予約の手順を簡単にする

→ 「電話はこちら」「WEB予約はこちら」など、クリックした際の流れをスムーズにする。 - 無料相談の申し込みを目立たせる

→ 「初回無料カウンセリング受付中!」など、強調表示することで興味を引く。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、予約ボタンの色やデザインを変更するだけで、コンバージョン率が大きく変わることがあります! 例えば、青や緑のボタンよりも、オレンジや赤のボタンの方がクリック率が高い傾向があるため、ABテストを行って最適なデザインを見つけるのも有効ですね。

コンバージョンを高める工夫

「予約や相談の申し込みを増やしたい!」と思ったとき、ただ導線を作るだけではなく、ユーザーに「このクリニックに行きたい」と思ってもらう工夫が必要です。特に、以下の2つのポイントを意識すると、コンバージョン率(CVR)を向上させることができます。

安心感を与える情報を掲載する

- 院長の写真や患者さんの口コミを載せることで、信頼性を高める

- 「痛みの少ない治療」「女性医師対応可能」など、ターゲットに合わせた強みをアピール

即時性を強調する

- 「今月の予約枠、残りわずか!」など、早めのアクションを促すメッセージを入れる

- 「初回相談無料、今ならホワイトニング10%オフ」など、期間限定の特典を提示する

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、「残りわずか」や「期間限定」といった言葉を使うと、予約の決断率が高くなる傾向があります! 人は「今すぐ申し込まないと損をするかもしれない」という心理が働くため、適切にこうした要素を盛り込むことが効果的ですね。

SEOとの関係性

WEB上で予約や問い合わせを増やすためには、検索エンジンからの流入を増やすことも重要です。SEO対策を適切に行い、狙ったキーワードで上位表示させることで、より多くのユーザーをサイトに呼び込むことができます。

SEO対策のポイント

- 「地域+歯医者」のキーワードを意識する

→ 例:「〇〇市 ホワイトニング」「〇〇駅近く 歯科クリニック」 - 診療内容ごとに詳細なページを作る

→ 「インプラント」「矯正歯科」など、それぞれの施術について詳しく解説した固定ページを作成する。 - 口コミや体験談を掲載する

→ Googleの検索アルゴリズムでは、ユーザーの信頼性が高いコンテンツを評価するため、実際の患者さんの声を活用するのが有効。

SEOとコンバージョン率の向上は密接に関係しているため、「検索で見つけてもらう」×「サイトに訪れた人を逃さない」という2つの視点を持つことが大切ですね。

適切な導線設計でコンバージョンを最大化する

歯科クリニックのホームページでは、「予約を増やす」「無料相談の申し込みを増やす」といった具体的な目的を設定し、それに合わせた導線設計を行うことが重要です。すべてのページに予約ボタンを設置し、安心感を与える情報を掲載することで、ユーザーがスムーズにアクションを起こせるようになります。

また、SEO対策をしっかり行い、検索結果での上位表示を狙うことで、サイトの訪問者数を増やし、最終的なコンバージョンにつなげることができます。サイトのデザインや構成を見直しながら、より成果の出る仕組みを作っていきましょう!

ブログを書くメリットと競合との差別化戦略

ブログがもたらすコンテンツマーケティングの効果

歯科クリニックの集客において、ブログはSEO対策と患者との信頼構築の両面で非常に効果的なツールです。特に、単なる医院の紹介だけでなく、コラム型のコンテンツマーケティングを活用することで、患者が知りたい情報を提供しながら検索順位を上げることができます。

例えば、「虫歯の予防方法」「ホワイトニングのメリット」「インプラントとブリッジの違い」など、患者が気になるテーマを解説することで、検索エンジンからの流入が増え、新規患者の獲得につながるのです。

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、ブログを継続的に更新しているクリニックは、ほとんどブログを書かないクリニックに比べて検索流入が2倍以上になりやすいです! 特に「地域名+症状」「地域名+治療法」などのキーワードを狙うと、地域の患者さんが検索した際に上位表示されやすくなりますよね。

コラム型コンテンツのメリット

コラム型のコンテンツマーケティングでは、単なる情報提供ではなく、患者の疑問や悩みを解決する記事を継続的に発信することが重要です。これには以下のようなメリットがあります。

- SEO対策に有効

- 記事が増えることでGoogleに評価され、検索結果での上位表示が狙える

- 狙ったキーワードを含めることで、より多くの検索流入が見込める

- 患者の信頼を獲得できる

- 「このクリニックは詳しく説明してくれる」と思われ、相談や予約につながりやすくなる

- 治療に関する知識を発信することで、医師としての専門性をアピールできる

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、ブログ記事の最後に「無料相談受付中」「気になる方はお気軽にお問い合わせください」といった誘導を入れると、実際の問い合わせ件数が増えやすいです! 記事の最後にアクションを促すことで、読者が自然に問い合わせや予約をしやすくなります。

実際にどれくらいのブログを書くべきか?競合データと比較

では、具体的に「どれくらいのブログを書けばよいのか?」という疑問に対して、競合のデータをもとに考えてみましょう。

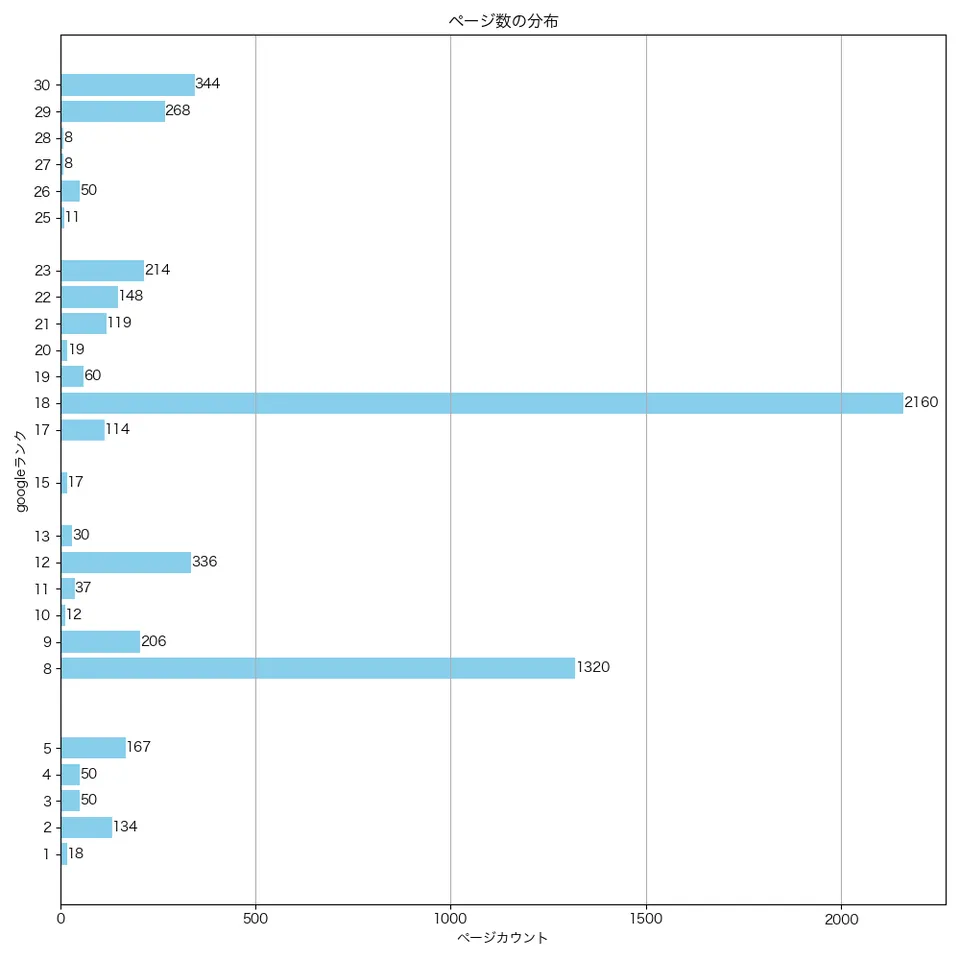

ちなみに、以下は「池袋 + 歯医者」で検索した上位30位サイトのサイトの総ページ数のグラフを掲載します(ポータルサイトはデータを除外)。

データからは、100ページ未満の小規模サイトは13サイト、100ページの中大規模サイトは12サイトであり、小規模サイトサイトが52.0%を占めていました。また、平均は236.0ページ、中央値は60.0ページでした。こんな感じで、競合のサイトを確認することで、大体60ページを目標にサイトを作ればいいということがわかると思います。

歯科クリニックのSEOデータ分析については以下に記載しているので、よかったらみてください。

このデータから分かるのは、検索上位を狙うには60本以上の記事が必要ということです。特に、新規開業のクリニックやSEOでの上位表示を狙う場合、最初の1年で60本以上の記事を目標にするのが理想的です。

ブログを書く頻度と目標

- 短期間でSEO効果を出したい場合:週1〜2記事(年間50〜100記事)

- SEOを意識しながらも無理なく運用する場合:月2〜4記事(年間30〜50記事)

ちなみに、僕のコンサル場面での経験上、1記事の文字数は最低2,500〜4,000文字以上を目指すのがベストです! 競合サイトを分析すると、検索上位に表示される記事は概ね1,500文字以上のボリュームがある傾向がありますよね。

まとめ

SEOで成功するためには、その地域のライバル企業と同程度か、それ以上の記事数を用意することが基本です。ただし、単に記事を増やせばいいわけではなく、患者さんにとって役立つ高品質なコンテンツを作ることが最も重要です。特に、競争の激しい地域では80〜100記事以上、地方では50記事程度を目安にすると効果が出やすくなります。

競合のデータを分析し、不足している情報を補う形でブログ記事を作成することで、検索順位で優位に立てるでしょう。また、記事の質を高めるために、患者さんの悩みに寄り添った具体的な情報提供を心がけることが大切です。ブログの戦略的運用を継続することで、SEO効果を最大化し、安定した集客につなげることができます!